Le

Château de Courseulles-sur-Mer

|

Courseulles est

une commune du Calvados, située en bordure de mer, sur la côte de Nacre. Son

principal monument est ce fameux château qui a traversé les siècles malgré

l'épreuve du temps et de l'histoire. Courseulles fut donc une des plus

anciennes baronnies de la province et son histoire fut liée intimement à

celle du duché pendant plus de six siècles Un manuscrit de

la fille de monsieur Hector de Saint Clair (propriétaire dans les années

1860) relate l'histoire de la Baronnie de Courseulles et nous révèle ainsi

que le plus ancien Seigneur fût Raoul de Courseulles qui y vivait en l'an

813. Le domaine fut confisqué pendant un siècle à la suite d'un malencontreux

meurtre, puis fut rendu à Jacques de Courseulles, le petit fils du précédent

propriétaire. En Dix siècles

le Château de Courseulles connut environ 35 propriétaires. En 1060, il

appartenait aux Seigneurs de Courseulles, avant d'être à nouveau confisqué

par le Roi de France, en 1255 le fief passa à la famille Meullant avant

d'être assiégé en 1419 par Henri V, Roi d'Angleterre. Perrine de

Meullant, mariée à Guillaume de Rosenivinen, hérita de Courseulles en 1450.

Le château et ses terres furent transmis à Françoise leur fille qui épousa

Jean de Montalais. Avec elle la baronnie de Courseulles, qui depuis 200 ans

avait toujours été transmise de père en fils dans la même maison, entra dans

une nouvelle phase de vicissitudes continuelles. A la mort de

Mathurin de Montalais, fils des précédents, la terre de Courseulles fut

vendue à François de Marcillac, président du Parlement de Rouen, avant d'être

revendue en 1584 à François d'O. François d'O, après avoir été successivement maître de la garde-robe du Roi Henri III, premier gentilhomme de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, venait d'être nommé lieutenant général au gouvernement de Normandie, capitaine et gouverneur des ville et château de Caen (1584), ce qui l'avait déterminé à acheter Courseulles comme résidence d'été. |

|

Un an

après, un caprice du Roi le rappela à Paris, où il fût nommé gouverneur de

l'Ile de France, chevalier des deux ordres et enfin surintendant des

Finances, tandis que la charge de gouverneur de Normandie et de capitaine de

la ville de Caen était donnée à un autre favori, Anne, duc de Joyeuse.

François d'O céda la baronnie de Courseulles le 5 mars 1586 à Anne , duc de

Joyeuse, qui n'en jouit pas longtemps puisque, 18 mois plus tard, il fût tué

à la bataille de Coutras. Le prix de vente n'ayant pas été payé, François d'O

reprit possession du château et en continua la restauration. La façade vers

la mer avait beaucoup souffert des assauts des Anglais pendant la guerre de

cent ans et les barons moins riches et moins prodigues que François d'O,

avaient négligé de la réparer. Il la fit refaire et fit abattre une tour

tombée en ruines qui s'élevait à l'extrémité du fossé du côté du moulin;

l'emplacement de cette tour était encore repérable avant la guerre de 1939-45

grâce à quelques vestiges enfouis dans l'herbe. Sur la nouvelle façade il fit

sculpter son monogramme composé des lettres F et O enlacées qu'on voit toujours

au fronton. La mode des croisillons de pierre aux fenêtres étant passée, les

nouvelles fenêtres furent pourvues de meneaux de bois plus légers, ce qui

donnait davantage de lumière à l'intérieur.

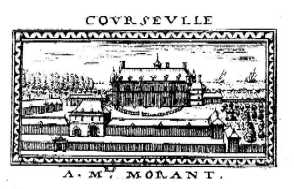

Le

château d'après le plan de Bignon (1672) Il transforma donc ce puissant château-fort en une demeure plaisante comme on en construisait beaucoup à la fin du XVIe siècle. François d'O fut disgracié par Henri III et par Henri IV et mourut à Paris en 1605, sans postérité. |

|

|

|

|

|

Cependant la

veuve du duc de Joyeuse, sœur de la reine, qui s'était remariée ne s'était

pas résignée à la perte de Courseulles. Après la mort de François d'O elle obtînt

gain de cause, avantage bien illusoire du reste, puisqu'elle ne put le payer.

A la suite de procès interminables, la terre finit par être adjugée en 1630 à

Thomas II Morant. Thomas II

Morant, né en 1584, épousa Jeanne Cauchon de Treslon, fille de Laurent

Cauchon, chevalier et seigneur de Brionne. La mort prématurée de cette jeune

femme laissa Thomas veuf avec deux enfants en bas âge Thomas III né en 1616

et Anne née en 1619. Il se remaria deux ans après et aura dix enfants, cinq

garçons et cinq filles. A sa mort en 1651, il fût impossible de procéder au

partage de ses biens et la succession resta indivise plus de vingt ans. Sa fille Anne,

ayant perdu son mari et son fils s'installa définitivement à Courseulles en

1671 où vivaient déjà plusieurs de ses demi-frères et s'employa de tous ses

moyens à liquider enfin la succession de leur père. La terre de Courseulles

et ses dépendances furent mises en adjudication et elle s'en rendit acquéreur

pour la somme de 143 000 livres. Une restauration

complète du château était devenu nécessaire, car depuis François d'O aucune

réparation n'y avait été effectuée. Anne commença par démolir la triple

rangée de courtines ou murailles percées de meurtrières qui protégeaient

l'entrée du château, puis la tour du Levant qui faisait saillie sur la façade

principale. Les matériaux furent réemployés à la construction d'une aile

destinée à procurer à la nombreuse famille des appartements plus vastes et

plus confortables. Les poivrières

ou tourelles garnies de meurtrières qui ornaient les quatre angles du grand

corps de logis ainsi que l'échauguette qui le surmontait furent également

supprimées. On laissa toutefois subsister une portion de la tour circulaire,

celle où se trouvait enchâssé dans la pierre un petit escalier en pas de vis

à peine assez large pour le passage d'une personne. Seules les caves voûtées des sous-sols aux arceaux cintrés datent de l'ancien château-fort. |

|

Mais le travail

le plus délicat était la réfection de la toiture. Pour la décoration des

mansardes il semble qu'on se soit inspiré d'abord des dessins de Bernin et de

son école alors si en vogue. Les statues de taille plus haute que nature

représentant des personnages allégoriques rappellent celles du parc de

Versailles. Mais, après l'achèvement des quatre premières mansardes, on

craignit que l'ensemble ne fut un peu lourd, si la hauteur était la même pour

les six. Pour les deux mansardes des extrémités, on prit les modèles de Jules

Hardouin-Mansart en copiant avec un peu d'amplification les mansardes de

l'Hôtel des Invalides à Paris qu'il venait d'achever. On y retrouve les mêmes

attributs guerriers, cuirasses, casques et boucliers. Il est aussi fort

possible que ces mansardes, véritables œuvres d'art, aient été dessinées par

cet architecte lui même. Car c'est à lui que sont attribués les plans de

plusieurs des plus beaux châteaux construits au XVIIe siècle dans la contrée.

Ainsi Courseulles, avec la sobriété et la simplicité de ses lignes, pris son

aspect définitif. A la mort d'Anne

Morant, en 1698, Nicolas-Claude et Charles-Roger étaient les seuls survivants

des cinq frères et cinq soeurs. Le domaine de Courseulles fut morcelé entre

eux et leurs neveux. Mais un gentilhomme du voisinage, Jacques-Joseph de

Bellemare-Valhébert entreprit de le reconstituer en rachetant la part de

chacun d'eux. En 1711 tous les arrangements étaient terminés. Il mourut en

1733 et donna en héritage le domaine de Courseulles à son petit fils Philippe

de la Rivière. Né en 1713,

Philippe de la Rivière mourut en 1751, laissant cinq enfants. Son seul fils

Pierre-Charles (1749-1779) qui avait pris le titre de Marquis de Courseulles

et qui s'abandonnait à son goût pour le luxe et les plaisirs commença à

dilapider sa fortune, mourut à l'âge de trente ans de maladie contagieuse.

Avec lui s'éteignait le nom de la Rivière. Ce fut sa soeur Judith qui hérita

de Courseulles. Elle n'habita pas longtemps le château, car pendant la

révolution française, elle se réfugia en Allemagne. Le château fut occupé à

maintes reprises et servit également de caserne pour l'infanterie. Vers 1824 l'aile

sud du château fut démolie et les matériaux vendus à un maçon d'Amblie. Vers 1960, lorsque monsieur Mariette, jardinier au château, y planta des arbres, il fit savoir à mon père qu'il avait découvert des dalles de pierre qui permettaient de penser qu'un bâtiment avait été édifié à cet emplacement. |

|

|

|

|

|

Judith mourut en

1834. Sa nièce Agathe, femme du Marquis de Malherbe, hérita du domaine. Cette

dame y passait l'été, vivant l'hiver à Orléans où elle mourut en 1856. A son

décès, le château fut attribué à son neveu Louis de Savignac qui le mit en

vente en 1859. Il trouva acquéreur en la personne de Louis Nicolas Hector de

Saint Clair. Dix ans plus tard, en 1869, Emmanuel Lepeltier acheta le château

pour la somme de 45 000 francs. A sa mort, son fils Gustave en hérita J'ai conservé

une affiche du 3 juin 1890 qui annonce la vente et la mise à

prix du château et des terres environnantes 4 ha 38 a 67 ca (parc, garenne,

jardins potagers), pour la somme de 175.000 francs.

Le château

vers 1900 La château ne

trouva acquéreur que le 16 septembre 1918, où il fut vendu à la Société

Sucrière du Calvados pour la somme de 162.000 francs. Il fut

transformé en maison d'habitation pour le directeur, la garenne et les

jardins, en usine. La culture de la betterave, intense dans la région, est à

l'origine de la création de cette sucrerie qui fournit longtemps du travail à

bon nombre de courseullais, mais ferma ses portes en 1965. En 1940, la Société Sucreries et Raffineries Bouchon, acheta cette sucrerie, le directeur avait fui devant l'avance allemande, abandonnant tout. L'usine étant sans chef, les betteraves mûrissaient dans les champs. Il fallait assurer la fabrication. Robert Bouchon vînt alors s'installer au château : les bureaux y étaient installés, une cloison divisait le grand salon, un comptoir s'étalait tout du long, le beau parquet Versailles était blanchi à l'eau de javel, des dossiers traînaient un peu partout. |

|

La salle à

manger était le réfectoire des ouvriers saisonniers, le vestibule présentait

une rigole de zinc avec une série de robinets à office de lavabos. Le 1er

étage servait de débarras et de logement. Les belles caves voûtées

présentaient le même désordre. En 1941, des

travaux furent entrepris pour aménager le château et lui redonner sa vocation

d'habitation. N'oublions pas

que la Normandie fut "zone occupée" par les Allemands de 1940 à

1944. Le château était vraiment trop voyant; situé sur un piton, il était

signalé sur toutes les cartes marines. L'inquiétude d'un futur débarquement

des Alliés en France revenait souvent dans les conversations. Chacun se

voulait préservé : on arguait de la protection des "rochers du

Calvados" aux larges barrières infranchissables, disait-on. Il fallait

une côte plate. Un jour la radio

anglaise, toujours en messages codés destinés à la Résistance, annonça : "Les

violons de l'automne, blessent

mon coeur d'une

langueur monotone" vers de Verlaine

qui annonçaient le débarquement pour le lendemain, 6 juin 1944. Quelques jours

avant le débarquement, les occupants avaient trouvé refuge au Château de

Fontaine Henry à quelques kilomètres de Courseulles. Le soir du débarquement,

un réfugié, leur apprendra l'incendie du château de Courseulles, frappé de

plein fouet par des obus de la marine. L'incendie dura 24 heures. Seuls les

quatre murs calcinés, privés de fenêtres restaient debout. Dans le ciel se

détachaient encore les belles lucarnes sculptées.

|

|

|

|

|

|

Au matin du début

de l'incendie, Guy Barba, neveu de Robert Bouchon, caché au château pour

échapper au travail obligatoire en Allemagne, se réfugia dans les caves se

protégeant ainsi des tirs armés. Il crut entendre couler de l'eau. Une fois

au rez de chaussée il reconnut le crépitement du feu sur les boiseries et

découvrit l'ampleur du désastre : le salon couvert de plâtre, le piano

éventré, les meubles renversés ..., un obus avait tout ravagé. L'incendie

commençait à se propager. Avec un peu d'aide, il réussit à sauver quelques

meubles les transportant sur la pelouse. L'aile était devenue un brasier. De 1945 à 1950,

la restauration des façades et des couvertures de ce château-martyr a été

entreprise par Robert Bouchon en collaboration avec le directeur des Monuments

Historiques du Calvados. Les belles lucarnes de la façade située du côté du

village ont pu être conservées et rattachées à la maçonnerie intérieure. Fin 1950 le château reconstruit, redevînt une maison d'habitation, la sucrerie de Courseulles battait son plein et c'est en 1965 qu'elle cessa son activité au profit de l'usine de Cagny et fut démontée. |

|

Depuis cette

époque, au moment des fêtes de fin d'année, les anciens de la sucrerie ont

plaisir à se réunir autour d'une coupe de champagne pour se rappeler leurs

souvenirs professionnels et familiaux à Courseulles. Cette idée, lancée par

Robert Bouchon, se perpétue aujourd'hui encore, chacun ayant à coeur de ne

pas oublier les anciens patrons : Robert Bouchon, Max de La Giraudière,

Bernard de Tilly et Maurice Michel, ainsi que tous leurs camarades de

travail. L'esprit

d'équipe et de solidarité qui animaient le personnel de la sucrerie reste

toujours très vif à notre esprit. Pascal Bouchon |

|

|

|

|